作者简介:刘明,现为中国社会科学院文学研究所图书馆副研究馆员,文学博士,主要从事汉魏六朝集部文献、版本目录校勘学与古籍文献专门史研究。

摘要:影宋抄本《鲍氏集》的底本,经考察乃南宋孝宗年间所刻,其版本及文本特征表明出自唐写本,属于六朝旧集,纠正了四库馆臣认为鲍照集属重辑本的错误判断。齐梁时期的虞炎编本鲍照集,推断即《七录》著录的六卷本,萧子显和钟嵘均据此本而论定鲍照的文学地位。鲍照集在流传中也可能混入了他人诗作。明朱应登本应据宋本(影宋抄之底本)而刻,产生了讹误字和脱字,不宜作为底本使用。影宋抄本是校注整理鲍照集的最佳版本。

关键词:影宋抄本;《鲍氏集》;六朝旧集;宋刊底本;版本系统

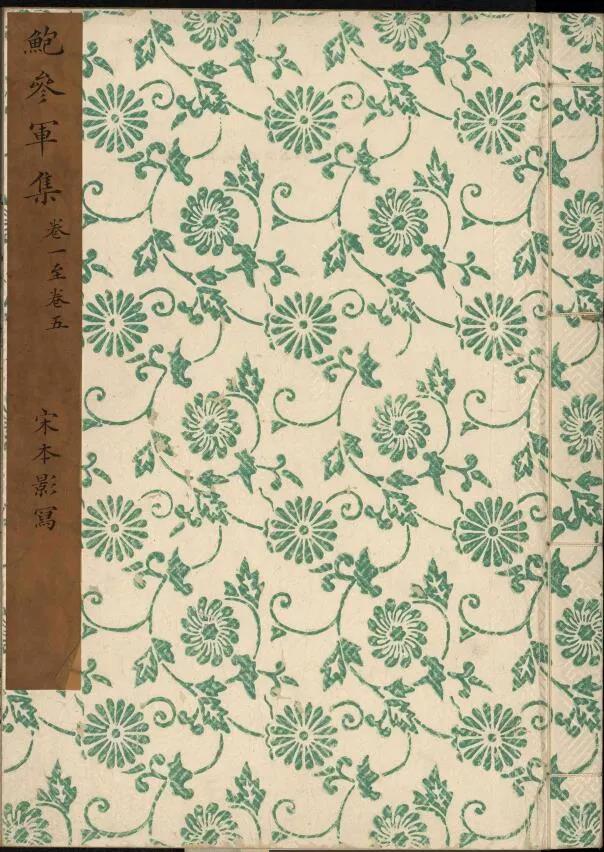

汲古阁影宋抄鲍照集

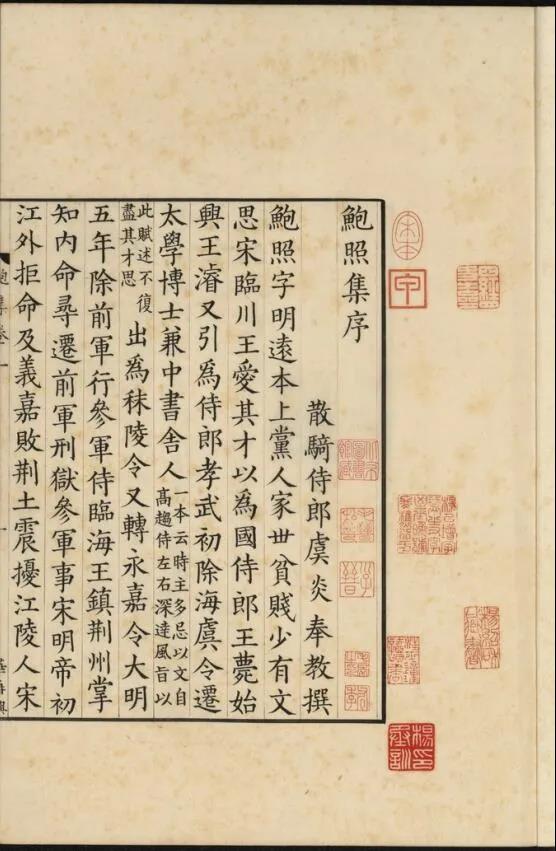

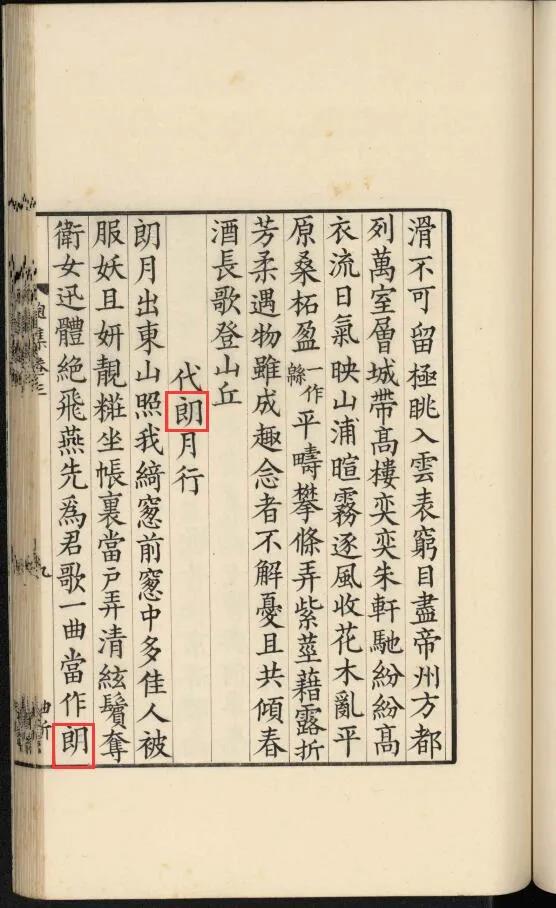

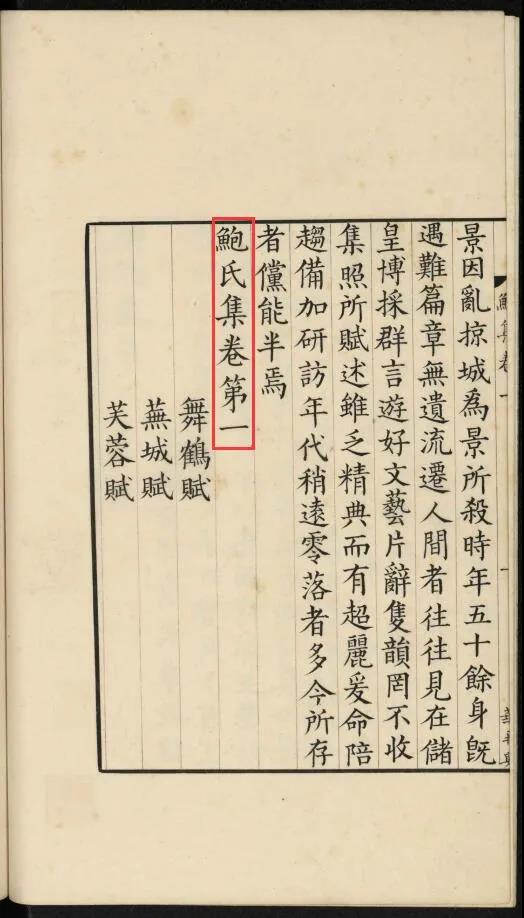

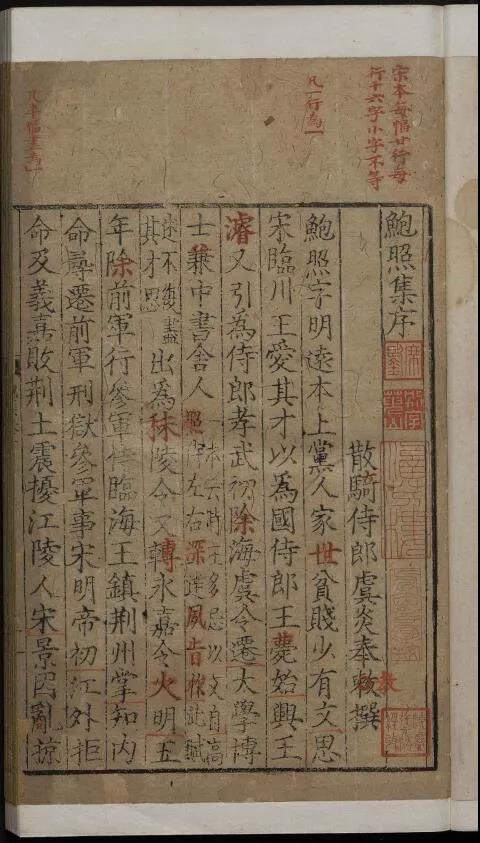

国家图书馆藏清初毛氏汲古阁影宋抄本《鲍氏集》,清杨氏海源阁旧藏,第一册书衣签题“鲍参军集,卷一至卷五,宋本影写”。检书中照录宋本讳字,偶有抄为不阙笔者则以白粉末涂改后重写(如图所示),如“絃”“朗”“眺”三字,刻工亦照旧保留,知此本确系影抄宋刊本《鲍氏集》。此帙影宋抄本尚未引起学界足够的注意,似仅有颜庆余和丁延峰两位学者撰有专文讨论,现所见鲍集校注也均未直接以之为底本或参校本。本文从影抄本所据抄宋本的刻年和文本特征,认为宋本出自唐写本,比较准确地讲是承自六朝旧集又辑入部分诗文的宋本,从而纠正了四库馆臣认为鲍照集属重辑本的错误判断。同时讨论了鲍照集编撰成书和齐梁至唐宋时期的流传,以及宋本(影宋抄本之底本)衍生的版本系统等相关问题。

白粉涂字书影

一、影抄《鲍氏集》的宋刊底本

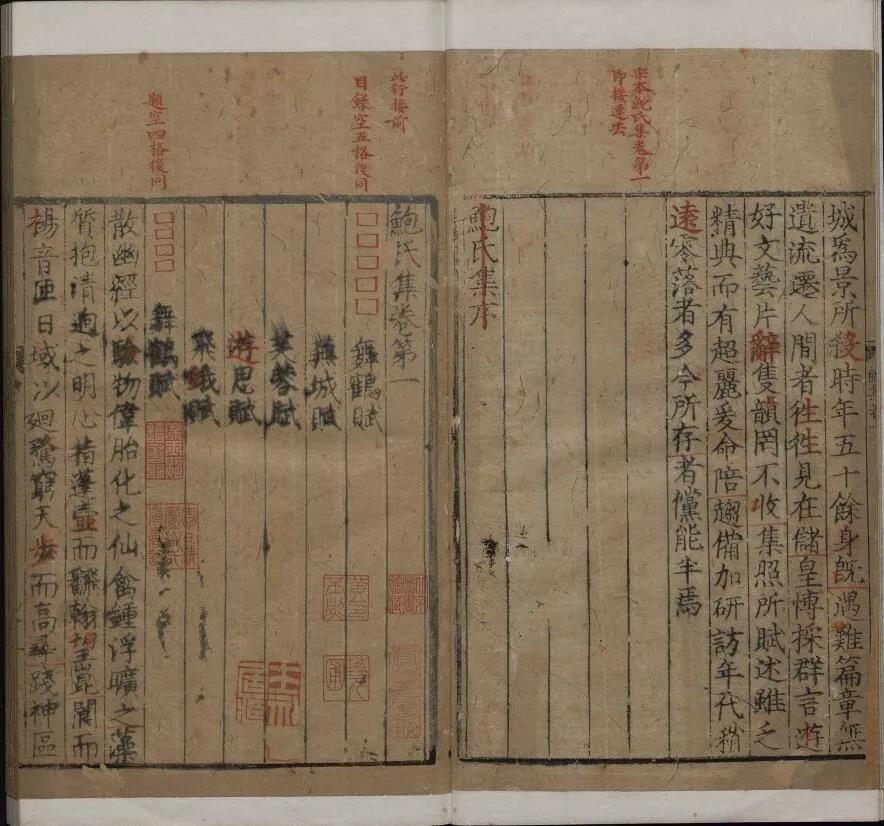

此帙影宋抄本,行款、版式为10行16字,白口,左右双边,单黑鱼尾。版心中镌“鲍集”和卷次、叶次,下镌刻工。卷端题“鲍氏集卷第一”。卷首有南齐散骑侍郎虞炎撰《鲍照集序》。所据抄之宋本《鲍照集》,清初钱曾、毛扆均曾据以校明朱应登刻本《鲍氏集》(也可能是相同版本的另一部宋本),此后湮没无闻①。此帙影宋抄本《鲍氏集》,《楹书隅录初编》卷四称“宋刻久稀,惟汲古阁影宋钞本最称精善”[1],自内容而言可视为宋本。但此本并未得到注意或重视,或称“现今所见最早版本为《四部丛刊》影印明毛扆据宋本校勘之《鲍氏集》”[2],以之作为整理、校注鲍照集的底本,而且参校诸本中也未包含此帙影抄本②。《四部丛刊》影印本的底本即国家图书馆藏明正德五年(1510)朱应登刻本(编目书号7610,以下简称“朱应登本”),有毛扆校并跋和缪荃孙跋。以影宋抄本与朱应登本相校,朱应登本存在一些讹误,不宜作为底本使用。影宋抄本可以作为版本校勘层面的“宋本”使用,兹从所据抄宋本的刻年及版刻特征两角度,讨论影宋抄本的版本特征及文献价值。

“慎”字阙笔书影

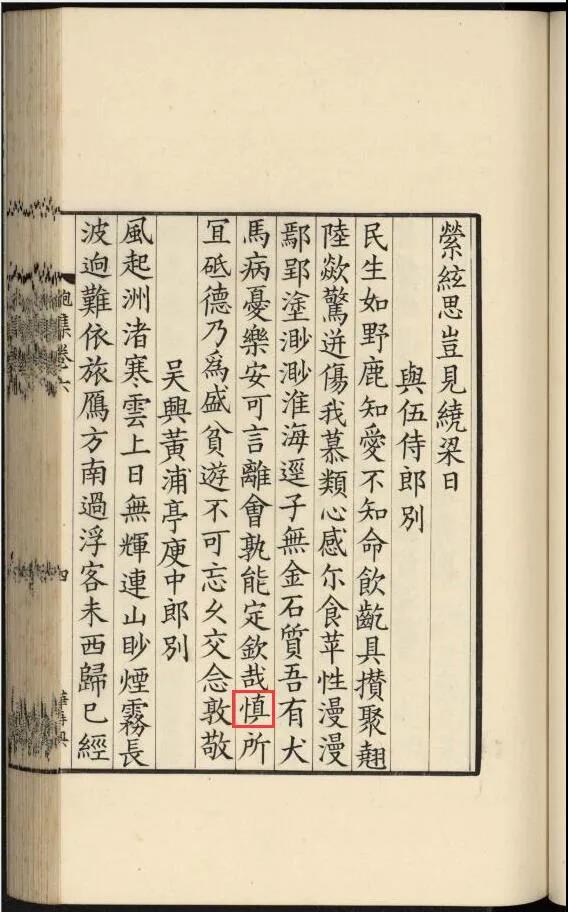

宋本的刻年,或认为:“是本当刻于南北宋之间,又据讳字,则刻于北宋末钦宗时期的可能性最大。”[3]或认为:“大致刊行于绍兴年间。”[4]检书中阙笔字有“玄” “弦” “眩” “朗” “弘” “殷” “筐” “恒” “贞” “树” “让” “遘” “觏” “沟”和“慎”(如卷六第4叶a面《与伍侍郎别》“钦哉慎所宜”句中的“慎”字,如图所示)诸字,避讳至宋孝宗赵眘止。再按书中刻工,如曲釿与刻宋乾道九年(1173)高邮军学刻绍熙三年(1192)谢雩重修本《淮海集》,屈旻与刻宋绍兴二十一年(1151)两浙西路转运司王珏刻元明递修本《临川先生文集》和宋绍兴淮南路转运司刻本《史记》,刘中与刻宋绍兴江南东路转运司刻宋元递修本《后汉书》,均为原版刻工,故可证宋本《鲍氏集》当刻在南宋孝宗朝。

影宋抄本中有校语,如卷首虞炎《鲍照集序》“少有文思,宋临川王爱其才,以为国侍郎。王薨,始兴王濬又引为侍郎。孝武初,除海虞令,迁太学博士,兼中书舍人”,有校语称“一本云‘时主多忌,以文自高,趋侍左右,深达风旨,以此赋述,不复尽其才思。’”又卷一《舞鹤赋》“长扬”,校语称“一作扬翘”;卷二《园葵赋》“秋日”,校语称“一作秋月”;卷三《代东门行》“伤禽恶弦惊”,校语称“弦惊”一作“惊弦”;卷四《绍古辞》“容颜”,校语称“容”一作“朝”;卷五《从过旧宫》“留前制”,校语称“前”一作“昔”;卷六《送从弟道秀别》“疑思恋光景”,校语称“疑一作悲”;卷七《歧阳守风》“掩映”,校语称“映”一作“蔼”;卷八《蜀四贤咏》“任丰薄”,校语称“任”一作“甚”;卷十《药奁铭》“灵飞”,校语称一作“神灵”,知南宋当时尚流传有其它版本的鲍照集。

不另起叶现象

影宋抄本《鲍氏集》保留的宋本面貌有两处值得注意:其一,卷首虞炎序文紧接正文“鲍氏集卷第一”,不另起叶(如图所示),孙星衍即称:“每卷前俱有目录,卷一即在序文后,不另叶起。”[5]其二,书中有自序和自注,如卷一《芜城赋》篇题下小注称“登广陵城作”,卷三《代白纻舞歌词四首》篇题下小注称“奉始兴王命作并启”,卷四《学陶彭泽体》篇题下小注称“奉和王义兴”,卷六《喜雨》篇题下小注称“奉敕作”,卷七《月下登楼联句》“酒至歇忧心”句下小注称“鲍博士”、“孤贾无留金”句下小注称“荀中书万秋”,卷八《侍宴覆舟山二首》篇题下小注称“敕为柳元景作”,卷九《谢秣陵令表》篇题下小注称“时为中书舍人”,卷十《凌烟楼铭》篇题下小注称“并序宋临川王起”等。《四库全书总目》云:“文章皆有首尾,诗赋亦往往有自序、自注,与六朝他集从类书采出者不同,殆因相传旧本。”[6]对于“不另叶起”的现象,一般认为属卷子本特征,即宋本鲍照集乃传刻自卷子本;而保留自注,也印证宋本据自古本鲍照集,应非宋人重辑本。

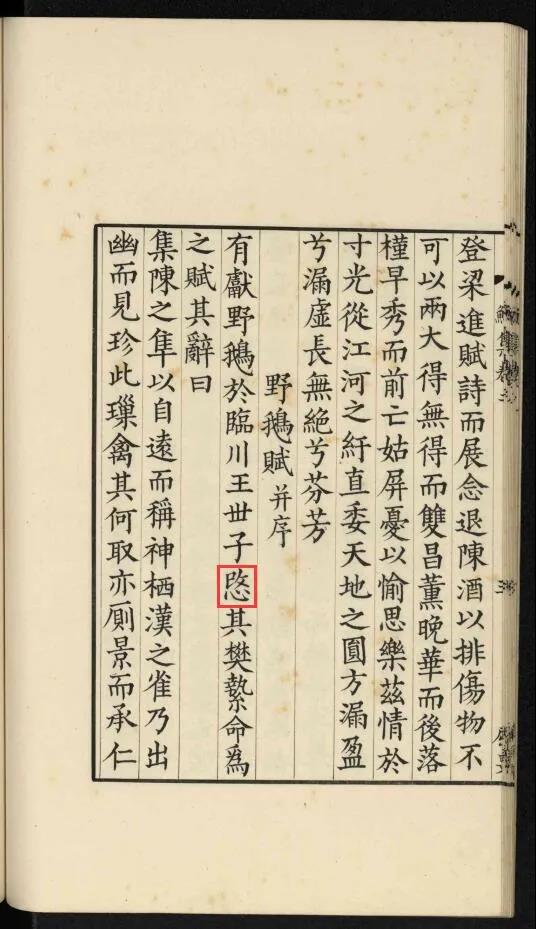

“愍”字阙笔

而所谓古本鲍照集即六朝旧集,也就是南朝时流传的鲍集;又被唐卷子本所承继,即《旧唐志》著录本。朱应登本《鲍氏集》书末副叶有缪荃孙跋,称:“愍、世则袭唐讳也。”缪氏并未进一步指出唐讳与宋本之间的关系,有学者据此认为宋本“可能出于某一种唐写本”[7]。检此影宋抄本,确实“愍”字阙笔,如卷二《野鹅赋》“愍其樊絷”句中的“愍”字(如图所示),属避唐太宗李世民嫌名讳而阙笔,此宋本存在“袭唐讳”的现象。而“世”字作“丗”,这并不属于避讳阙笔,古书中抄或刻“世”字即如此写。又《四库全书总目》称:“照或作昭,盖唐人避武后讳所改。”这也可以作为宋本出自唐写本的证据,然核之影抄本,“鲍照”不作“鲍昭”,正文中也不存在“照”改“昭”的用例。书中所存下述二例似可印证宋本出自唐写本:其一,书中卷四《拟古》诗“将以分符竹”句,《文选》亦载此诗,宋淳熙本“符”作“虎”。疑鲍照集原本作“虎竹”,避唐讳而改为“符竹”。其二,卷一《芜城赋》下小注称“登广陵城作”,《文选》亦载此赋,淳熙本李善注云:“《集》云:登广陵故城。”文字虽微有差异,但透露李善所见唐本鲍照集也存在此条注文。这条注文属于鲍照自注,宋本中照旧保留,表明了它与唐本之间的承继关系。再结合上文中指出的序与卷一不另起叶的版本特征,以及“愍”字阙笔的避讳特征,可基本断定宋本出自唐写本鲍照集。

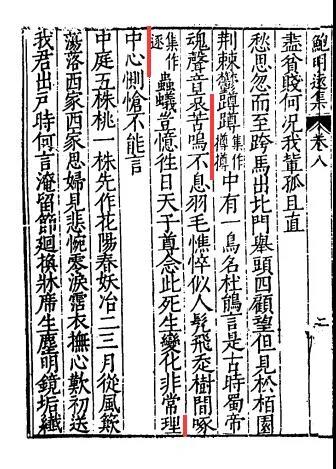

“蹲蹲”“啄”

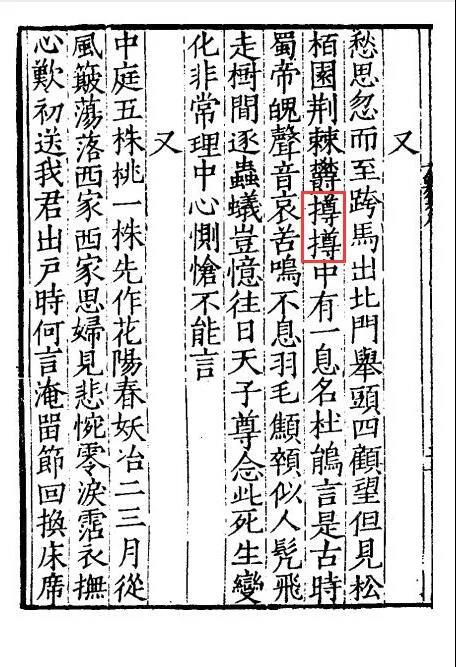

四库馆臣既称鲍集属“相传旧本”,但又称“稍为窜乱”,甚至怀疑为重辑本,云:“考其编次,既以乐府别为一卷,而《采桑》《梅花落》《行路难》亦皆乐府,乃列入诗中。唐以前人皆解声律,不应舛互若此。又《行路难》第七首‘蹲蹲’字下注曰‘集作樽樽’,‘啄’字下注曰‘集作逐’,使果原集,何得又称‘集作’?此为后人重辑之明验矣。”[8]核之影宋抄本,鲍照乐府诗收在卷三,馆臣所举乐府诗《咏采桑》则在卷五、《梅花落》在卷七、《拟行路难》在卷八,确属体例不合,馆臣解释为“因相传旧本而稍为窜乱”[9]。至于“蹲蹲”(见于影宋抄本“但见松柏荆棘郁樽樽”句,馆臣所据本“樽樽”作“蹲蹲”)、“啄”(见于影宋抄本“飞走树间逐鸟蚁”句,馆臣所据本“逐”作“啄”)及小注,馆臣称所据鲍集为朱应登本,但核朱应登本及影宋抄本均作“樽樽”“逐”,也无小注。馆臣所据之本,实则为明汪士贤刻《汉魏六朝二十一名家集》本《鲍明远集》(国家图书馆藏,编目书号252),而非朱应登本。钱振伦《鲍参军集注序》称:“今《四库全书》所收《鲍参军集》十卷通行本,则已为明人都穆所辑。”[10]实际也并非都穆所辑,而是都穆藏有旧本鲍照集(应该就是宋本),朱应登据此藏本重新校刻,即世所称的朱应登本。《四库全书》中的鲍集依据汪士贤刻本,仍出自朱应登本,但又进行了校订,与朱应登本不尽相同。根据就是馆臣所说的“蹲蹲”“啄”,且各有小注“集作樽樽”“集作逐”,均见于此本中(如图所示)。微异者,小注中的“樽樽”,此本作“撙撙”。馆臣致误的原因,或缘于汪士贤刻本卷首虞炎序后照录朱应登跋,故将此本等同于朱应登本,怀疑馆臣并未亲见过真正的朱应登本。汪士贤刻本中所称的“集作”,参校的《集》本为明嘉靖刻《六朝诗集》本《鲍氏集》(国家图书馆藏,编目书号18290),因为此本正是作“撙撙”(如图所示)。馆臣既然未能参据影宋抄本和“真正的”朱应登本鲍集,称鲍集为重辑本的结论也就很难站得住脚。

《六朝诗集》本作“撙撙”

综上,宋本鲍照集基本保留了唐写本的旧貌,尽管在篇目上存在四库馆臣所称的“窜乱”现象,但它承继南朝传本鲍集,就成书层次而言属于六朝旧集。严可均云:“唐已前旧集见存今世者,仅阮籍、嵇康、陆云、陶潜、鲍照、江淹六家。”[11]逯钦立认为:“能确定流传到今天的旧集,至多只有嵇、陆、陶、鲍、谢、江六家而已,较之梁代文集,只剩下千分之一二了。”[12]流传至今的六朝人集已属寥寥,而古刻善本更属难得,黄丕烈跋旧抄本《嵇康集》云:“六朝人集,存者寥寥,苟非善本,虽有如无。”[13]傅增湘亦云:“魏晋人集难得古本。”[14]宋本《鲍照集》源自唐本,其版本校勘价值自当不可轻忽。就存世鲍集诸本而言,此本最为精善,校注整理鲍照集以之为底本,既可示存鲍集旧本之真,又可省去不必要的校文而起到简省之效。当然宋本也并非尽善,黄节《鲍参军集注序》即称:“据余昔日钞存王伊所校宋本及涵芬楼景印毛斧季所校宋本,则知文字讹异,虽宋本亦所难免。”[15]如卷五《行乐至城东桥》诗,《文选》载此诗,淳熙本“乐”作“药”,当以作“药”字为宜。

二、鲍照集的编撰和流传

鲍照集始见于南朝梁阮孝绪《七录》著录,《隋书·经籍志》“宋征虏记室参军《鲍照集》十卷”条小注称“梁六卷”。此南朝梁六卷本鲍集,即援据《七录》。小注称“亡”,唐初六卷本已亡佚不传。而编撰鲍照集,则始自南齐虞炎,其所撰《鲍照集序》云:“身既遇难,篇章无遗,流迁人间者,往往见在。储皇博采群言,游好文艺,片辞只韵,罔不收集。照所赋述,虽乏精典,而有超丽。爰命陪趋,备加研访,年代稍远,零落者多,今所存者,倘能半焉。”虞炎编本与梁六卷本鲍照集的关系,或认为:“齐梁相接,这个六卷本为虞炎集本的可能性较大。”[16]或认为:“不知是否即为虞炎所编之本。”[17]兹结合鲍照生平及其诗文在南朝的流传,探讨两者之间的关系。

鲍照肖像

鲍照墓

《宋书》《南史》均未列鲍照本传(《南史》卷十三有小传,附在《临川武烈王道规传》之后),张溥《汉魏六朝百三家集题辞》云:“鲍明远才秀人微,史不立传。服官年月,考论鲜据,差可凭者,虞散骑奉敕一序耳。”[18]结合南朝史料,如《南齐书·倖臣传》云:“宋文世,秋当、周纠并出寒门。孝武以来,士庶杂选。如东海鲍照,以才学知名。又用鲁郡巢尚之,江夏王义恭以为非选。”[19]《南史·宋宗室及诸王·临川烈武王道规传》云:“照始尝谒义庆未见知,欲贡诗言志,人止之曰‘卿位尚卑,不可轻忤大王。’”[20]鲍照《侍郎上疏》自称:“臣北州衰沦,身地孤贱。”《诗品》亦云:“嗟其才秀人微,故取湮当代。”鲍照庶族出身,身份较为低微,仅因其才学而入选官职,还遭到非议。故鲍照诗文虽受到关注,但却无人为其编集子。曹道衡先生认为:“大约是高官的文集可以更容易地进入国家藏书,著录于国家藏书的目录中。”[21]也可以这样讲,上层士族出身的文人群体,其集子更容易得到编撰整理。鲍照集子未编的结果,造成诗文散佚,虞炎序称之为“篇章无遗”“零落者多”。有学者据此推测,“这些遗文并非出于鲍氏家藏,可能是僚友亲旧偶存的零章,或者爱赏知音传抄的篇什,也可能得自朝廷档库(如经进的《河清颂》),或者乐署歌本(如其传诵颇广的乐府诗)。”[22]

朱应登本作“敕”

虞炎编鲍照集,自序称“储皇博采群言,游好文艺,片辞只韵,罔不收集”。按“储皇”即南齐武帝萧赜长子萧长懋,谥号文惠太子,《南齐书》本传称其“善立名尚,礼接文士,畜养武人,皆亲近左右,布在省闼”[23],又《南史·齐武帝诸子·文惠皇太子长懋传》云:“从容有风仪,音韵和辩,引接朝士,人人自以为得意。文武士多所招集,会稽虞炎、济阳范岫、汝南周颙、陈郡袁廓,并以学行才能,应对左右。”[24]文惠太子喜好文学,属意于结交文士,他本人应爱好鲍照诗文,遂有命门下文士虞炎编撰鲍照集之事。影宋抄本《鲍照集序》题“散骑侍郎虞炎奉教撰”(朱应登本“教”作“敕”,应作“教”为是,如图所示),即是奉文惠太子之命而编是集。虞炎其人,《南史·陆厥传》云:“时有会稽虞炎以文学与沈约俱为文惠太子所遇,意眄殊常,官至骁骑将军。”[25]推知虞炎颇得文惠太子礼遇,且其自身又有文学声誉,奉命编纂是集自在情理之中。

四部丛刊影印的底本朱应登本

虞炎编本,自序已称“今所存者,倘能半焉”,则鲍照诗文南齐时已佚去大半。按《临川烈武王道规传》云:“上(宋文帝)好为文章,自谓人莫能及,照悟其旨,为文章多鄙言累句。咸谓照才尽,实不然也。”[26]疑所佚者多为此类文章。虞炎所编此集既出自文惠之命,推想集子当登国家藏书簿录。下述两条材料,表明集子藏于秘阁,也有民间传本。萧子显《南齐书·文学传论》云:“今之文章,作者虽众,总而为论,略有三体……次则发唱惊挺,操调险急,雕藻淫艳,倾炫心魂。亦犹五色之有红紫,八音之有郑、卫。斯鲍照之遗烈也。”[27]萧子显论述南齐文章发展的脉络,认为第三体属鲍照文章遗绪,必应读过鲍照集诗文方能有此论。又凭借他皇族的身份,所读鲍集应为秘阁所藏虞炎编本无疑。《诗品序》称鲍照戍边诗为“五言之警策者也”,《诗品》卷中列“宋参军鲍照诗”条,品评其诗风之源和特点,亦必读完鲍照集中的全部诗作方可下此结论。按钟嵘,《梁书》本传称其南齐永明中为国子生,后举本州秀才,经抚军行参军、安国令、司徒行参军、中军临川王行参军、宁朔记室、晋安王记室诸职,衔不过六品,为下层士族官吏;且无任秘书著作丞、郎的经历,故不会看到秘阁本,所读当是民间流传的鲍集本。此本或据虞炎编本传抄或传录,限于史料无从判断。至阮孝绪编《七录》,著录六卷本鲍照集,《隋书·经籍志》云:“普通中,有处士阮孝緖,沉静寡欲,笃好坟史,博采宋、齐已来王公之家凡有书记,参校官簿,更为《七录》。”[28]推断《七录》中的鲍照集当即虞炎编本。

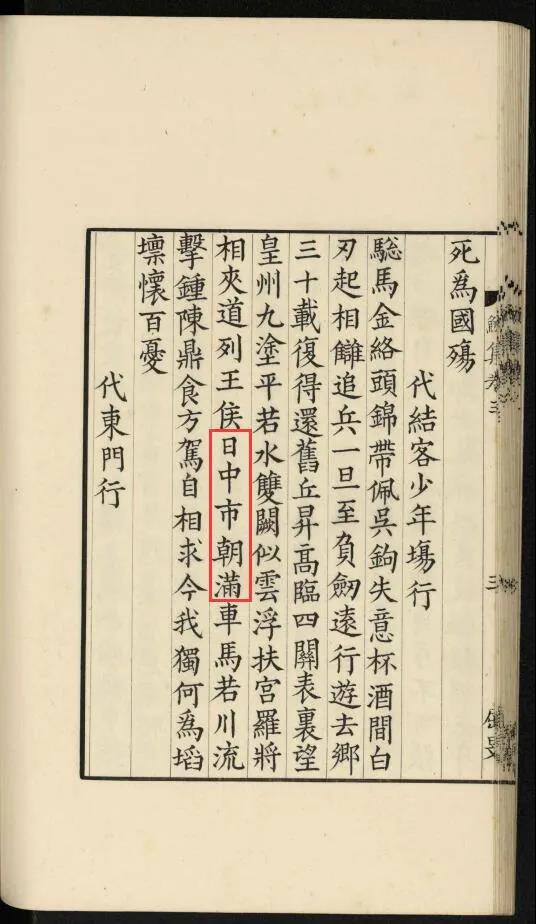

“日中市朝满”

值得注意的是,《宋书》以及《南史》附鲍照小传等史书均未记载鲍照集。钱志熙先生认为:“晋宋史家著录当代作家文集行世是有一定的体例的,一流影响重大的作家,不须特别强调其文集行于世。有时史家特别著录其文集行世的,往往是二三流的作家。”[29]具体的原因,推测可能与其卑微身份有关,也可能与虞炎编本既为秘阁所藏而致流传不多有关。应该说,隋之前的南朝甚至北朝,流传的鲍照集恐为虞炎编本一家。即便梁六卷本已非虞炎本原貌,但属最接近鲍照诗文原貌的本子是没有疑义的。而至《隋书·经籍志》著录鲍照集为十卷本,两《唐志》相同,知隋唐时期流传的鲍集均为十卷。相较于六卷梁本,增益四卷,《四库全书总目》认为:“然则后人又续增矣。”[30]但四库馆臣又称:“钟嵘《诗品》云学鲍照才能‘日中市朝满’……今集中无此一句。”[31]按此意见,则“续增”未必即意味着十卷本辑录了更多的鲍照诗文。但此“日中市朝满”诗,不仅见于影宋抄本和朱应登本鲍集中(如图所示),还见于它所据的底本明汪士贤刻《汉魏六朝二十名家集》本《鲍明远集》中,载于卷三《代结客少年场行》。所以,《四库全书总目》据此称“益知(十卷本)非梁时本也”[32],其结论便不足为据。写到这里顺便说一句,《四库全书总目》有关汉魏六朝别集的提要,鲍集提要是写得错讹较多的一篇。再者,即便是增加了六卷本未载录的诗文,它的可靠性也值得怀疑,按《南史·吉士瞻传》云:“少有志气,不事生业。时征士吴苞见其姿容,劝以经学,因诵鲍照诗云‘竖儒守一经,未足识行藏。’”[33]而此诗实江淹所作,收在《文选》卷三十一,为江文通《杂体诗三十首》之二十九拟鲍照《戎行》诗。这说明南齐时已有拟诗混淆为鲍照作品,不排除虞炎编本已混入拟诗的可能性,之后的传本混入拟诗也属不可避免。然今传影宋抄本等各本鲍照集均未收此诗,推断至少在宋代已将此诗排除在鲍照集之外。其根据,可能是《文选》以及江淹集已凿然题为江淹之作,但一些未见它书载录或传本的拟诗作品就很难做到如此了。要之,尽管隋唐时期流传的鲍集属十卷本,诗文存在增益的可能性,但仍承自梁六卷本,具有六朝旧集的文本属性。而影抄之宋本从版本特征、避讳特征及保留有鲍照本人的自序和自注,表明它源出唐十卷本。这是将鲍照集的成书层次视为六朝旧集,而非后世重编(辑)本的主要依据,当然也存在着卷数和篇目的增益,但就其传本的主体和流传的承继性而言,仍主要反映六朝旧集的面貌。

北宋的《崇文总目》著录《鲍照诗集》一卷,推测为鲍照诗作的单行本,颜庆余认为:“这个悬殊的卷数表明,要么著录有误,要么只是某一选本。”[34]。北宋时期还刻有鲍照集,晁说之《扬州三绝句》诗云:“孰知子骏在扬州,解传鲍照旧辞赋。”自注称:“鲜于子骏守此州,刊鲍参军集。”[35]按《宋史》卷三百四十四《鲜于侁传》称其元丰二年(1079)知扬州,则此本当为北宋元丰间刻本,惜已不传,它与影宋抄本的关系也无从判断。降至南宋,《西溪丛语》卷下云:“盖用慧休《菊问赠鲍侍郎》诗云:‘玳枝兮金英,绿叶兮紫茎。’鲍照有答诗,《类文》题作《菊问》,照集又云《赠答》。”[36]按影宋抄本作《赠鲍侍郎》,不作《赠答》,则姚宽所见之本并非所抄之宋本。《郡斋读书志》著录鲍照集为十卷,称:“集有虞炎序,云为宋景所害。”[37]透露著录本有虞炎集序。《遂初堂书目》亦著录,不题卷数。南宋孝宗时,鲍集或有鲜于子骏刻本、姚宽所见本、《郡斋》本和《遂初堂书目》本等,影抄宋本中的校语也反映了宋本参校别本鲍照集而刻。至《直斋书录解题》《宋史·艺文志》和《文献通考·经籍考》均著录为十卷本,推断自版本而言即影抄之宋本。

鲍照集明初有俞子懋刻本,《海桑集》卷五载《鲍参军集序》云:“总制俞公子懋刻鲍参军集于懋斋。”[38]《[弘治]徽州府志》卷九称俞茂初名荣,字子懋,休宁人。此本今已不传。明正德五年(1510)有朱应登刻本,曾视为现存鲍照集的最早版本,至于明嘉靖刻《六朝诗集》本、明刻《汉魏六朝诸名家集》本、明汪士贤刻《汉魏六朝二十名家集》本以及张溥本等,大抵皆据朱应登本而刻,只是又稍加捃拾而已。当然上述诸本相校亦存在异文,但整体而言不具备校勘价值,一般不需要作为参校本使用。

三、从影宋抄本看鲍照集的版本系统

影宋抄本《鲍照集》,据抄的宋本已推断为出自唐写本,则在某种程度上反映的是《隋志》和两《唐志》著录本以及李善所见之本的面貌。所以,唐代鲍照诗文总体上可分为集本、李善注和五臣注《文选》本三种系统。李善注《文选》本使用宋淳熙本,此本附《李善与五臣同异》一卷,五臣本异文情况主要据此,同时参校台北“国家”图书馆藏绍兴三十一年(1161)建阳陈八郎崇化书坊刻本(以下简称陈八郎本)③。兹将《文选》所收诗文与影宋抄本(校勘中称宋本)相比勘,如卷一《舞鹤赋》“顿修趾之鸿姱”,淳熙本“鸿”作“洪”,五臣本、陈八郎本同;同篇“既而雰昏夜歇”,淳熙本“雰”作“氛”,五臣本同,陈八郎本作“气”;同篇“舞容飞于金阁”,淳熙本“容飞”作“飞容”,五臣本、陈八郎本同。同卷《芜城赋》“重关复江之奥”,淳熙本作“重江复关之隩”,五臣本、陈八郎本同;同篇“饥鹰砺吻”,淳熙本“砺”作“厉”,五臣本、陈八郎本同。卷三《代东武吟》“追虏出塞垣”,淳熙本“出”作“穷”,五臣本、陈八郎本同。同卷《代出自蓟北门行》“征师屯广武”,淳熙本“师”作“骑”,五臣本、陈八郎本同。卷五《行乐至城东桥》,淳熙本“乐”作“药”,五臣本、陈八郎本同,等。三种系统中的鲍照诗文,属集本与淳熙本和五臣本均有异者较多,可证影抄所据的宋本是独立的文本,不是从《文选》辑出诗文再刻,也再次佐证馆臣认为《鲍氏集》属重辑本论断之误。

清抄本《鲍氏集》

影抄所据之宋本,在明代衍生出朱应登刻本。据正德五年朱应登跋云:“近过吴中,友人都君玄敬出示此本,方以得见其全为快,因刻之郡斋,以诒同志。”知底本来自明都穆所藏,都穆虽未言所藏何本,推其实当即影抄所据之宋本的相同版本(即宋本的另一部),根据是朱应登本的版刻形式与宋本基本一致。傅增湘称其“序与卷第一接连而下。每卷目后接连文”[39],核之朱应登本,序与卷一并不相连,而是另起叶,与宋本不同。但每卷目后紧接正文,则与宋本一致。明刻各丛书本中的鲍集直接或间接地据自此朱应登本。朱应登本行款版式为10行17字,白口,左右双边,与宋本相比每行多一字。据宋本传刻时出现讹误字或脱字,如卷四《学陶彭泽体》“但使铸酒满”,影宋抄本“铸”作“鐏”;同卷《绍古辞》“往海不及邻”,影宋抄本“邻”作“群”;卷五《和王丞》“衔协旷舌愿”,影宋抄本“舌”作“古”;卷六《登翻车岘》“新知有客慰”,影宋抄本“新知”作“知新”;卷七《玩月城西门廨中》“千里与同君”,影宋抄本“同君”作“君同”;卷八《拟行路难》“諟古时蜀帝魄”,影宋抄本“魄”作“魂”;卷十《河清颂》“君围帝宝”,影宋抄本“围”作“图”,等。故以朱应登本作为校注整理鲍照集的底本是不适宜的。

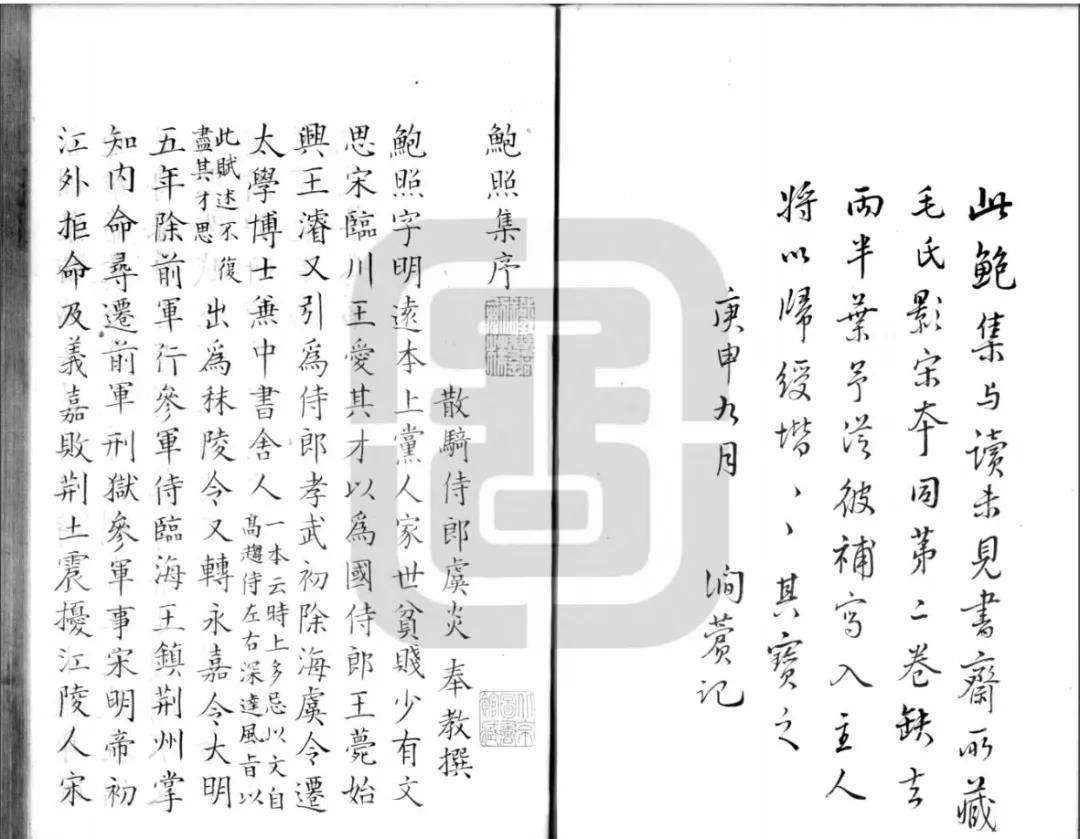

影宋抄本还衍生出一帙清抄本,现藏国家图书馆(编目书号6983,如图所示),行款同此影宋抄本。据书中卷首副叶顾广圻跋称“此鲍集与读未见书斋所藏毛氏影宋本同”,知即据此影宋抄本再抄。书末副叶有黄丕烈跋,称:“此影宋钞本《鲍氏集》与余所藏本同,内缺两半叶。”黄氏称此本为影宋抄本误,实际为据影宋抄本的再抄本。据顾跋,黄丕烈也藏有一部毛氏影宋抄本,此海源阁旧藏影宋抄本鲍集未见钤黄丕烈藏印,可能并非黄氏所藏之部,推测毛氏影抄鲍集不只一部。国家图书馆还藏有一部清影宋抄本(编目书号4561),存卷六至十,与毛氏影宋抄本几无二致,应属他人据同种宋本影写者。

四、结语

六朝人集流传至今者已较为稀少,而且多经宋人或明人重辑,六朝以来的旧集更是罕见。本文通过汲古阁影宋抄本《鲍氏集》的考察,认为影抄所据宋本,其底本又来自唐写本,保存了古本鲍照集的面貌,而且佐证鲍照集属六朝旧集,非后世重辑本。这既更正了《四库全书总目》不妥当的论断,也确立了鲍照集在现存六朝人集中的文献地位,同时也指出求鲍照诗文之“真”当以影宋抄本(自内容而言即宋本)为准的。考察的过程,提示研究六朝人集的早期版本,还应根据其内在的版刻及文本特征,适当追溯它的底本来源,从而为确立六朝人集流传的版本谱系及成书层次的推定,提供更多可资参据的线索。

(后记:拙文刊发在《图书馆杂志》2020年第4期,感谢编辑部专家的修改意见。今蒙江涛兄不弃,有幸重发在“书目文献”公号。借此机会,又仔细将拙稿修改一遍,特别是补充了相应的书影和配图。希望通过图文并读的方式,使拙文的表达能够更清楚明白,也稍微减缓一点版本考据所带来的枯燥。同时将发表时的题目《清初毛氏汲古阁影宋抄本〈鲍氏集〉考论》”,稍作更改,题以《〈鲍氏集〉:汲古阁影宋抄本的实物考察与成书层次的推定》。恭请师友先进批评指正,期待聆听您的指教意见。

注释

①国家图书馆藏明朱应登刻本《鲍氏集》(编目书号3693),佚名录钱曾墨笔题识,云:“戊午(1678)十月三日从宋椠本校一过,中缺三叶补录完,述古主人钱遵王。”又编目书号7610一部有毛扆跋称“丙辰(1676)七夕后三日借吴趋友人宋本比挍一过”,清钱振伦《鲍参军集注序》称,“何义门手批《芜城赋》‘重江复关之隩,宋刻《鲍集》作重关复江’,则是义门固曾见宋本”,知宋本清康熙初年尚存世。

②丁福林、丛玲玲《鲍氏集校注·凡例》称:“此次校勘,以清初张溥《汉魏六朝百三家集》本、《四库全书》本、《四部备要》本和清乾陵五十五年(1790)卢文弨校补的《鲍照集》为底本。”

③宋尤袤池阳郡斋刻“淳熙本”是现存最为完整的李善注本《文选》,故校以此本。现存宋刻五臣注本有两种,一种为宋杭州开笺纸马铺钟家刻本,系残本,仅有卷二十九和三十两卷。另一种为台北“国家”图书馆藏宋陈八郎刻本,最为完整,故参校此本。校勘结果表明,尤袤所据五臣本与陈八郎本略有异,知并非同本。

参考文献

[1]杨绍和.楹书隅录初编[M].宋元明清书目题跋丛刊本清代卷第4册.北京:中华书局,2006:505.

[2] [17]丁福林、丛玲玲.鲍氏集校注·凡例[M].北京:中华书局,2012:1、1.

[3] [16]丁延峰.汲古阁毛氏影宋抄本鲍氏集及其价值[J].图书馆理论与实践,2010(6):43、43.

[4] [7] [22] [34]颜庆余.鲍照集版本考[J].图书馆杂志,2012(5):82、83、82、82.

[5]孙星衍.平津馆鉴藏书籍记[M].焦桂美校点,上海:上海古籍出版社,2008:115.

[6] [8] [9] [30] [31][32]永瑢等.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965:1274、1274、1274、1274、1274、1274.

[10] [15]钱仲联增补集说校.鲍参军集注[M].上海:上海古籍出版社,1980:1、3.

[11]严可均.全上古三代秦汉三国六朝文·凡例[M].北京:中华书局,1958:2.

[12]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗·后记[M].北京:中华书局,1983:2788.

[13]黄丕烈.荛圃藏书题识[M].宋元明清书目题跋丛刊本清代卷第7册,北京:中华书局,2006:145.

[14]傅增湘.藏园群书题记[M].上海:上海古籍出版社,1989:551.

[18]张溥.汉魏六朝百三家集题辞[M].殷孟伦注,北京:中华书局,2007:227.

[19] [23] [27]萧子显.南齐书[M].北京:中华书局,1972:972、399、908.

[20] [24] [25] [26][33]李延寿.南史[M].北京:中华书局,1975:360、1099、1198、360、1363.

[21]曹道衡.兰陵萧氏与南朝文学[M].北京:中华书局,2004:51.

[28]魏征等.隋书[M].北京:中华书局,1973:907.

[29]钱志熙.早期诗文集形成问题新探—兼论其与公䜩集、清谈集之关系[J].齐鲁学刊,2008(1):109.

[35]晁说之.嵩山景迂生集[M].影印清乾隆南昌彭氏知圣道斋抄本,《历代画家诗文集》第35种,台北:学生书局,1975:464.

[36]姚宽.西溪丛语[M].孔凡礼点校,北京:中华书局,1993:89.

[37]晁公武.郡斋读书志[M].孙猛校证,上海:上海古籍出版社,1990:820.

[38]陈谟.海桑集[M].台北:商务印书馆股份有限公司景印文渊阁《四库全书》本第1232册,583.

[39]傅增湘.藏园群书经眼录[M].北京:中华书局,2009:831.

注:本文发表于《图书馆杂志》2020年第4期,此据作者原稿,引用请以该刊为准;转载自公众号“书目文献”,已经公众号授权发布,特此感谢。